El proceso histórico lleva generalmente al cambio constante de situaciones administrativas y de nombre de los barrios que componen las ciudades. Generalmente, y al contrario de cómo suele suceder con las leyes, estos cambios se producen antes en la esfera oficial que en el pensamiento colectivo. Es el caso del barrio de Doña Carlota.

Autor: José Manuel Moreno Aurioles, historiador y vecino

Hoy en día Doña Carlota no existe. Oficialmente no existe, de tal forma que lo que un día fue Doña Carlota forma parte del actual barrio de Numancia. Sin embargo, no pocos vecinos siguen teniendo a gala vivir en el barrio de Doña Carlota, y es por esa razón que nuestra asociación tiene este nombre tan peculiar, que combina un ente casi diría sentimental, con otro meramente administrativo. Doña Carlota-Numancia.

¿Pero de dónde viene este nombre? ¿Con qué se corresponde este barrio de Doña Carlota? ¿Y por qué es importante para nosotros?

Responder a la primera pregunta es, en apariencia, bastante sencillo. Se trata de un homenaje a una de las personas que fundaron el barrio. Aquí no ocurre, como en otros barrios vallecanos o de la periferia madrileña, que quien lo funda sea un emigrante. No. En nuestro caso el barrio lo funda, aparentemente, un matrimonio residente en la capital con industrias en el terreno.

Según podemos observar en guías de la época, en la zona había algunas fábricas asociadas al boom constructivo de Madrid. En concreto, tejares. Entre ellos encontramos un tejar de un tal Eduardo Goyena, mencionada ya en 1879. Aunque la finca donde estableció su fábrica parece que la compró en 1875. Y resulta que Goyena estaba casado con una sevillana llamada Carlota Mejía (o Megía, dependiendo de dónde lo leamos).

En estos terrenos, Goyena y Mejía establecieron no sólo su tejar, sino también su finca de recreo. Algo muy habitual en la época. Los carabancheles y el Puente de Vallecas eran lugares en aquel entonces muy bien valorados por las clases pudientes como zonas de recreo, pudiendo encontrarnos por ejemplo con la Villa Roja de Alberto Aguilera (en la zona de Palomeras) o las viviendas de Eugenia de Montijo y el Marqués de Salamanca (Carabanchel).

El caso es que, en torno a esta fábrica y finca, este matrimonio empezó a construir viviendas para los trabajadores de la fábrica. Una práctica también muy habitual en la época, si bien en este caso a una escala más reducida que ejemplos tan renombrados como Bustiello (Asturias). Había en esto una buena dosis de catolicismo social, que creemos es más obra de doña Carlota que de don Eduardo. Así dicen las crónicas de la época y así dice también el cariño que se le profesaba a ella (ejemplificado en el hecho de que el barrio se llame doña Carlota y no don Eduardo). De tal manera que lo que haría después el Goyena, construyendo una parroquia en 1889, sería en realidad la asunción de las voluntades de esposa, muerta cuatro años antes. Y aunque en un primer momento se la debió de enterrar en el Cementerio de San Isidro, actualmente sus restos reposan en el barrio al que ella dio forma.

Ese mismo año en que se construyó la iglesia, el barrio celebró sus primeras fiestas. Se organizaron en torno al 12 de septiembre, que es el día del Dulce Nombre de María. La prensa de época nos explica que el día fundacional del barrio (a nivel oficial) era precisamente un 12 de septiembre, siendo que estas fiestas son descritas en muchos lugares como la celebración del aniversario del barrio, por aquel entonces aún considerado independiente del Puente de Vallecas, la barriada que crece estrictamente a los lados de la antigua carretera de Valencia.

Ese mismo año en que se construyó la iglesia, el barrio celebró sus primeras fiestas. Se organizaron en torno al 12 de septiembre, que es el día del Dulce Nombre de María. La prensa de época nos explica que el día fundacional del barrio (a nivel oficial) era precisamente un 12 de septiembre, siendo que estas fiestas son descritas en muchos lugares como la celebración del aniversario del barrio, por aquel entonces aún considerado independiente del Puente de Vallecas, la barriada que crece estrictamente a los lados de la antigua carretera de Valencia.

Apenas dos años después se acercó el obispo de Madrid-Alcalá a dar limosna a los pobres del barrio, lo cual hace pensar en que era un barrio necesitado. Sin embargo, es importante señalar un par de datos: en 1911 el alcalde de Vallecas estima una población de 11.000 almas para la localidad (de las que en torno a 3.000 vivirían en el pueblo viejo), siendo pobres únicamente en torno a 1.000 personas. La presencia en el entorno de numerosos centros republicanos o de la editorial La Irradiación (presente ya en el plano de Madrid de 1900), con publicidad de los negocios del barrio, hablan de un amplio acceso a la cultura y de una posición económica más o menos cómoda de las gentes del lugar.

En 1899 se pudo presenciar una de las primeras huelgas de los obreros del barrio. El motivo era tan sencillo como la consideración de que los salarios eran demasiado bajos. La huelga llegó a tener tal importancia que el gobernador civil intervino directamente, puesto que estos tejares, como se ha comentado más arriba, eran parte fundamental del impulso constructor de la capital. La huelga, no obstante, siguió, y fue reprimida al derivar en protesta violenta.

Para entonces el barrio contaba con numerosos servicios públicos. Por un lado, uno obligatorio en aquella época y que ya se ha comentado: la parroquia. Por otro, un servicio necesario pero que también denotaba una cierta capacidad del ayuntamiento vallecano: la escuela mixta. Que se suma, por lo menos, a la escuela de niños y la escuela de niñas que se encontraban en los alrededores de la Albufera, en lo que realmente era el Puente de Vallecas. Y, por supuesto, a diversas escuelas religiosas de carácter privado (benéfico o no).

El profesor a cargo de la escuela mixta era una mujer, Dolores Aguilera y del Río. Una mujer luego muy querida en el barrio, por su labor social y su colaboración con instituciones como la Benéfica Carloteña. Tan querida que a su muerte se le dedicó el nombre del Colegio Nacional que se abrió en la calle Sierra Toledana, posteriormente trasladado a la calle Montseny y finalmente cerrado para ser cedido al colegio La Asunción (uno de estos colegios religiosos tan abundantes en el barrio). Curiosamente, en la misma calle en los años 30 puso escuela Ana García Torralba, según nos indica Juan Jiménez Mancha en uno de sus artículos. Y esta escuela era conocida como la escuela de la patata, por ser este el pago que se pedía a los alumnos por recibir las clases.

Y aunque Dolores participó de esta Benéfica Carloteña, dedicada especialmente a cuidar de que los niños pobres del barrio tuvieran unas condiciones mínimamente decentes de vida, su creador fue otro individuo. Fue Eduardo Lozano, doctor y catedrático de la Universidad Central. Y aquí viene lo interesante: no sólo buscaron facilitar la educación de los chavales, sino que también mediante la creación de una Biblioteca Circulante en 1928 fomentaron la educación de los adultos sin estudios. Algo que, en el fondo, era muy habitual en aquella época. Lo hacían así también instituciones como las Casas del Pueblo o los Ateneos Libertarios.

En esos mismos años 20 una importante familia de payasos, ya consagrados en aquel entonces, decidió establecerse en la calle Montseny. Hablo de la familia Aragón, una familia que tuvo siempre muy clara su adscripción política y se identificó siempre con los trabajadores, razón por la cual defendieron a la República y por la que también escogieron vivir en Puente de Vallecas. Muy cerca, además, de otra familia de payasos: los hermanos Carpi. De hecho, se da la curiosidad de que la calle Montseny donde vivían los Aragón se llamaba entonces “Teresa Lloret”, que era la madre de los hermanos Carpi. ¡Qué pequeño es el mundo y qué importantes son las risas!

Y es que la risa fue un bien necesario para muchos en los años de la guerra y la posguerra. Especialmente para barrios como Puente de Vallecas, castigados por su republicanismo. Primero por los bombardeos, después por la represión. Doña Carlota, dentro de lo que cabe, fue de los entornos menos castigados del actual distrito, por encontrarse más alejado del frente (en la guerra) y por su posición algo más ventajosa en la posguerra (un barrio algo más acomodado y menos de izquierdas). No obstante, quedaron huellas: cambios de nombre en el callejero como la plaza de Cuelgamuros (es decir, del Valle de los Caídos) que vino a sustituir a la de Doña Carlota y otras calles como Crucero Baleares.

Y es que la risa fue un bien necesario para muchos en los años de la guerra y la posguerra. Especialmente para barrios como Puente de Vallecas, castigados por su republicanismo. Primero por los bombardeos, después por la represión. Doña Carlota, dentro de lo que cabe, fue de los entornos menos castigados del actual distrito, por encontrarse más alejado del frente (en la guerra) y por su posición algo más ventajosa en la posguerra (un barrio algo más acomodado y menos de izquierdas). No obstante, quedaron huellas: cambios de nombre en el callejero como la plaza de Cuelgamuros (es decir, del Valle de los Caídos) que vino a sustituir a la de Doña Carlota y otras calles como Crucero Baleares.

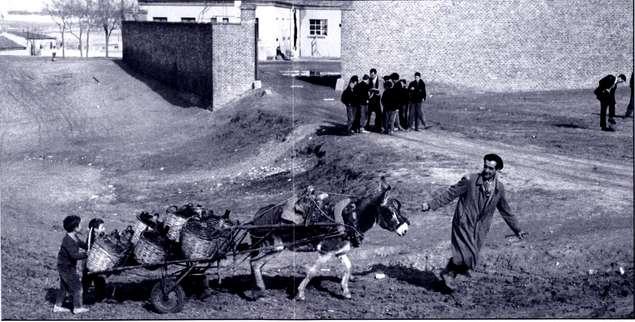

Pese a ser de los entornos menos perjudicados, también sufrió uno de los grandes males de la posguerra y, sobre todo, del desarrollismo franquista. Primero, en los años 40 y los primeros 50 se hace necesario que los párrocos (primero Luis Medina y luego el padre Ignacio) hagan repartos de alimentos a los vecinos. Después, en los años 50 y 60 empieza a llegar inmigración del campo en cantidades antes no imaginadas, y surgen poblados chabolistas como el del Cerro del Tío Pío que contribuyen a generar una imagen de barrio inseguro que aún persiste (por los prejuicios tan habituales también hoy en día) Poblados chabolistas que son, sin embargo, un ejemplo de solidaridad y el germen de las asociaciones de vecinos del presente.

Al mismo tiempo, la pobreza que hemos comentado hace más necesarias las escuelas solidarias. Se establecen así las monjas de La Asunción (1960) o los curas del Ciudad de los Muchachos. Este último con una particularidad: es de los primeros centros que empieza a hacer lo que hoy llamamos Formación Profesional, procurando así dar una salida directa al mundo laboral a los chavales del barrio. Y fue una idea llevada a cabo por el propio Luis Medina en 1947 y luego imitada por el Tajamar en 1958. Estas congregaciones fueron tan necesarias o más que las escuelas seglares que habían surgido antes de la guerra, pues los problemas del barrio se habían multiplicado y el Estado (o el Ayuntamiento) era, si cabe, más inoperante que antes a la hora de cubrir estos vacíos educativos.

Al mismo tiempo, los viejos tejares van cerrando y van siendo sustituidos poco a poco por colonias residenciales, como la de Marina (1954) o Dulce Nombre de María (1960). No deja de ser un barrio obrero, pero poco a poco deja de ser un barrio industrial, quedando hoy en día el recuerdo que supone el polígono de El Bosco. Y, eso sí, llega una gran mejora para el barrio: el Ayuntamiento construye el mercado municipal. Un mercado reformado en 2015 en el que, por cierto, se ha tenido en cuenta la historia del barrio incluyendo un artículo aparecido en el periódico El Imparcial en 1927, y en el que se habla del estado de las cosas por aquel entonces en Doña Carlota.

Y es que el barrio sigue vivo. Sigue evolucionando. Para empezar, hoy en día el barrio es en realidad el barrio de Numancia. Cubriendo zonas que doña Carlota no alcanzaba, al llegar hasta la Albufera por el Sur y al Alcampo por el Este. Aunque se han perdido cosas como el cine que hubo en la Avenida de Peña Prieta, siguen mejorándose poco a poco los servicios del barrio y, además, la comunidad sigue siendo parte importante. Agrupaciones como La Villana o La Brecha hacen barrio, ofreciendo actividades, fiestas, días de tapeo o, sobre todo, solidaridad. O, por supuesto, la asociación de vecinos, que sigue trabajando para obtener del Ayuntamiento lo que consideramos es justo y necesario a través de los cauces institucionales.